Edmund A. Spindler

„Entweder ergreifen uns die Kunstwerke oder eben nicht. Darin liegt die Macht der Kunst.“

Gabriel 2021, S. 101

Einleitung

Es gibt viele Wege, den norwegischen Maler Edvard Munch (1863-1944) kennen und schätzen zu lernen. Üblicherweise geschieht dies über die Kunstwissenschaft, die Biografie oder über die Historie. Darüber kann man sich mit ihm sehr gut annähern und Anknüpfungspunkte für inhaltliche Bezüge mit ihm finden. Bei mir waren es die eindrucksvollen Werke, die Edvard Munch in großer Zahl hinterließ, die mich schon früh zum Munch-Fan gemacht haben. Schon als pubertierender Schüler hat mich „Der Kuss“ im Kunstunterricht dazu geführt, mehr davon zu erfahren – und zwar nicht, wie er „funktioniert“, sondern was (s)ein Kuss bedeutet. Es war sogar so, dass uns der Kunstlehrer fragte, was der Unterschied zwischen Impressionismus und Expressionismus sei. Ich wusste es damals nicht, antwortete aber, dass mir expressionistische Bilder besser gefallen, als alle anderen. Daraufhin sagte der Kunstlehrer zu mir: „Wenn Du genau wissen willst, was Expressionismus ist, musst Du Dich mit Edvard Munch beschäftigen; er ist ein Wegbereiter, Pionier und Geburtshelfer des Expressionismus.“ Diese Antwort gefiel mir sehr gut; sie bestätigte meine Faszination am Kunstwerk „Der Kuss“ und löste bei mir ein bleibendes Interesse an Edvard Munch aus. Seit dieser Zeit versuche ich – privat – mich dem MUNCH-Kosmos (amateurhaft) zu nähern. An Ausstellungen und Schriften hierzu mangelt es nicht. Doch es ist nicht einfach, Werk und Wirkung von Edvard Munch zu verstehen – Munch ist ein Thema für Fortgeschrittene!

Im neuen Munch-Museum in Oslo hat man hierauf bei der Eröffnungsausstellung im Oktober 2021 reagiert und den Zugang zu Edvard Munch über seine Werke an Hand von 12 Themen strukturiert. Im „The Tree of Knowledge“ (Baum der Erkenntnis) sind sie mit dem Ziel zusammengefasst, Munch für sich zu entdecken. Im Munch-Museum werden sie auf der 3. Etage wie folgt deklariert: „Alone, To Die, The Scream, Love, Gender, Outdoors, Naked, Others, Onself, In Motion, On the Surface and Variation“. Denn auf Munch gibt es nicht nur eine Antwort; individuelle Annäherungen und persönliche Anknüpfungspunkte sind notwendig und Voraussetzungen dafür, sich mit ihm zu identifizieren.

Der Blick auf Edvard Munch

„Im Großen und Ganzen kann man sagen, ich sei ein Zweifler, doch nie, das ich die Religion verleugnete oder verspottete.“

Edvard Munch, vgl. Munch Museum 2018, S. 79

Edvard Munch war ein nachdenklicher, z.T. melancholischer und selbstreflektierender Mensch, der das vorgegebene Leben in (seiner) Natur suchte, was ihn als Künstler sowohl stark als auch einsam gemacht hat.

Seine private Welt war von Krankheiten, Trauer und Beziehungsnöten gekennzeichnet. Die Beziehungen der Menschen untereinander, und insbesondere das (Liebes-)Verhältnis zwischen Mann und Frau, beschäftigten Munch sein ganzes Leben lang. Vor allem die Rolle der Frau (als Mutter, als Geliebte oder einfach als „Mensch“) in der damaligen Gesellschaft bereiteten ihm oft Kopfschmerzen und nicht selten Alkoholprobleme. In seinem Gemälde „Selbstbildnis. Unter der Frauenmaske“, das um 1897 entstand, geht er auf den ihn lange quälenden Geschlechterkampf interpretativ ein (vgl. Svenaeus 1973a, S. 230), der 1902 nach der sogenannten „Dröbaker Komödie“ (Selz 1974, S. 68) noch kulminierte: Bei einem Schusswechsel verliert Munch sogar das Endglied an seinem linken Mittelfinger. Unter dem Eindruck dieses Dramas ist verständlich, dass seine Betrachtungen über Leben und Tod für ihn nicht nur schon früh prägend, sondern auch noch gewiss waren.

Er blieb unverheiratet und kinderlos. Munch war in seiner Art bescheiden; er lebte (meist) zurückgezogen und ohne großen Pomp. Er führte – bis auf die Zeit bei der Kristiania-Bohème – ein glamourfreies Leben. Von ihm stammt der Satz: „Ich selbst lebe ziemlich spartanisch.“ (Munch Museum 2018, S. 144).

Munch war ein großer schlanker Mann, der aufgrund seiner äußeren Erscheinung attraktiv auf Frauen wirkte. Seine Ausstrahlung als Mensch war voller Glanz und Zuversicht, obwohl man ihn nie lächelnd sieht (weder bei den 60 Selbstporträts, noch auf den überlieferten Fotos).

Munch hatte eine „natürliche Vornehmheit“ (Svenaeus 1973b, S. 25). Er war „ein schlanker Aristrokrat vom Scheitel bis zur Sohle“, wie ihn der Kunsthistoriker Carl Georg Heise (1890-1979) in seinen Erinnerungen charakterisierte (vgl. Heise 1973, S. 10).

Als starker und äußerst produktiver Künstler wurde er bedeutsam und international bekannt, jetzt sogar mit einem großen Museum der Superlative in Oslo (ein 13-stöckiges Hochhaus – das größte Museum der Welt für einen Einzelkünstler) geehrt.

Der Maler Edvard Munch

Munch hatte ein großes Talent zum Zeichnen und Malen. Schon mit 17 Jahren, im November 1880, fasste er den Entschluss, ein professioneller Maler zu werden (vgl. Naess 2015, S. 43). Diese Entscheidung zum „Künstlerdasein“ hatte weitreichende Folgen, die er nie bereute, obwohl sie anfangs mit z.T. großen finanziellen Entbehrungen verbunden war.

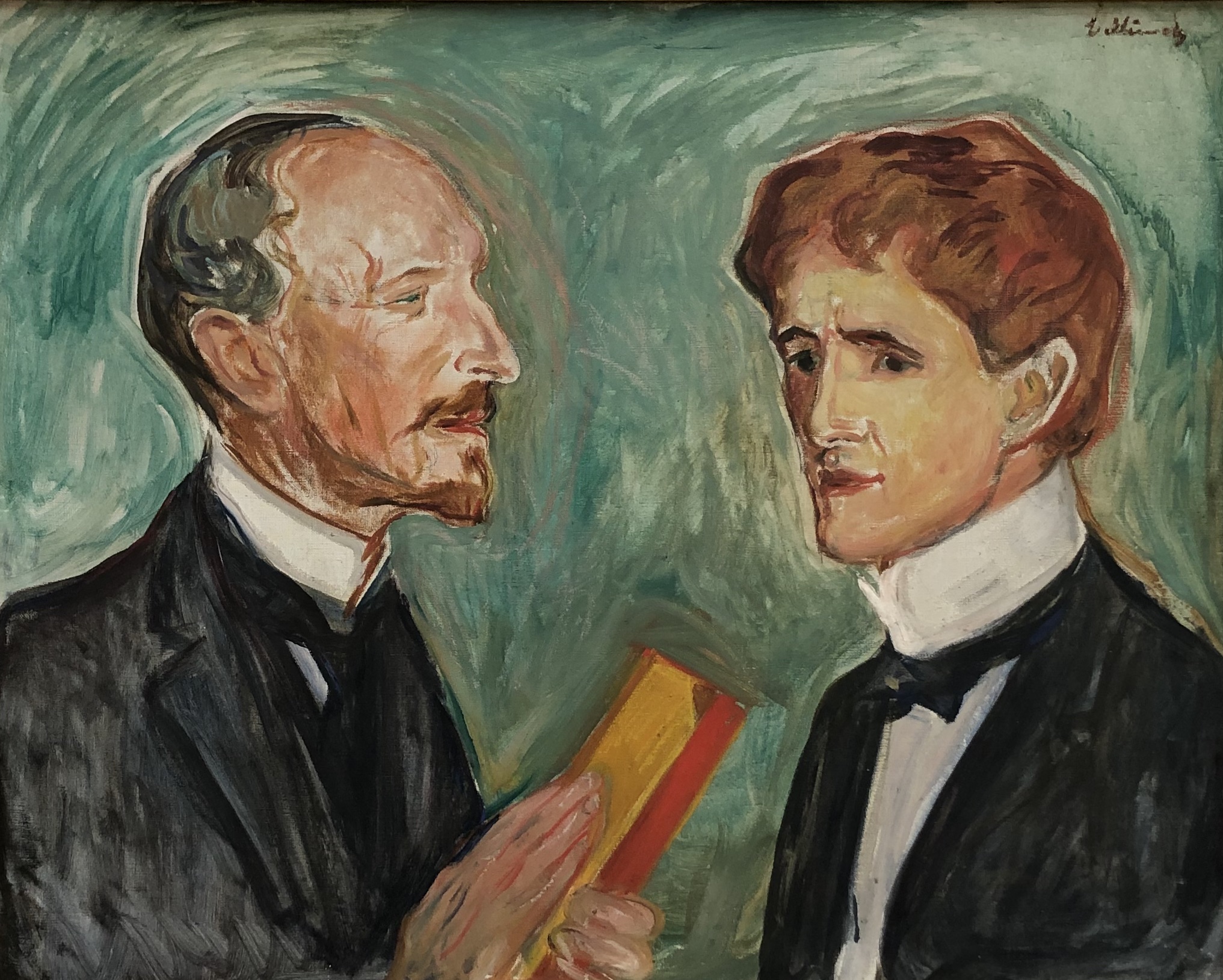

Munch war weltoffen, mehrsprachig, neugierig, innovativ und seiner Zeit weit voraus. Er hat 1789 Bilder gemalt sowie Tausende von Zeichnungen, Grafiken und Drucke angefertigt. Als kritischer und wissensdurstiger Künstler schaute er bei seiner Arbeit genau hin und man hat den Eindruck, dass er die Atmosphäre spürte, in der er sich beim Malen bewegte. Er konnte Charaktere auf das Wesentliche verdichten und sie mit Form und Farbe wirkungsvoll zum Ausdruck bringen. Als Porträtmaler ist es ihm besonders gut gelungen, „das Wesen einer Persönlichkeit zu fixieren“ (Wahl 1988, S. 94) und seinen Focus auf das Essentielle zu richten.

Dieses „Einfühlungsvermögen“ (Arnold 1986, S. 25) macht Munchs Bilder so einzigartig. Oft wird dabei von einem „Naturalismus der Seele“ gesprochen, der die Kunst von Edvard Munch prägt (vgl. Urbanek 1954, S. 20 f).

Er hatte einen „markanten Stil“ (Knausgard 2019, S. 185) und er wollte – wissenschaftlich ausgedrückt – die „emotionale Essenz der menschlichen Existenz präsentieren“ (Mathias 2021, S. 53).

Das Besondere an Munch ist, dass er „in so hohem Maße Stimmungen und Gefühle malte“ (Ustvedt 2019, S. 207). Nur so konnte sich das entwickeln, was wir als Aura seiner Bilder wahrnehmen und was uns beim Betrachten seiner Bilder inspiriert. Mit anderen Worten: „Edvard Munch fasziniert uns.“ (Svenaeus 1973a, S. 11). Der Grund liegt in Folgendem: „Munchs Auseinandersetzung mit existentiell-menschlichen Themen war gleichermaßen durch private Erfahrungen und allgemeinen Tendenzen geprägt. Dies verleiht Munch seine besondere Anziehungskraft.“ (Munch Museum 2018, S 163).

Hinter jedem seiner Bilder steht eine Geschichte bzw. ein (genialer) Gedanke, den man kennen sollte. Und je mehr man davon erfährt, um so interessanter und intensiver wirken seine Bilder. Bei Munch trifft die Erkenntnis von Goethe „Man sieht nur, was man weiß“ voll zu.

Man kann ihn als „Bildermacher“ titulieren, wie dies der Maler Gerhard Richter (*1932) für sich tut, oder – noch besser – ihn als und einen guten „Menschenmaler“ (Ohlsen 2021, S. 91) bezeichnen. Die schönen Kinderbilder und die klugen Ganzkörperporträts, die mich bei Edvard Munch immer wieder berühren, sind dafür ein Beleg.

„Munch ist zeit seines Lebens ein ausgezeichneter Porträtist.“ (Selz 1974, S. 52). Seine Leistungen als Porträt-Maler sind außergewöhnlich und nicht hoch genug einzuschätzen. Schon 1912 hat der Mediziner und Kunsthistoriker Curt Glaser (1879-1943) bei einem Vortrag im Kunstverein Jena weitsichtig resümiert: „Man wird Munch vielleicht den allergrößten Porträtmaler unserer Zeit erkennen.“ (vgl. Wahl 1913, S. 308). Darüber hinaus stimme ich Gösta Svenaeus voll zu, wenn er konstatiert: „Bei dem Porträtisten kann man die grundlegenden Bedingungen seiner Kunst überhaupt erkennen.“ und ihn (Munch) als „Menschenschilderer“ deklariert: „Er ‚hält Gericht‘ über seine Gestalten, indem er ihre Qualifikationen in den Zusammenhängen prüft, in denen sie agieren.“ (Svenaeus 1973a, S. 260).

Richtig ist auch, Munch zu den „Ausdruckskünstlern“ zu zählen, wie dies Matthias Arnold (*1947) – mit direktem Bezug auf Vincent van Gogh – tut (vgl. Arnold 1968, S. 7). Munch betrieb keine oberflächliche Gedankenmalerei, sondern eine tiefer gehende – auf innere Vorgänge basierende – Gefühlsmalerei.

„Munchs Art zu malen war neu. Zuvor waren die Maler bemüht, die Welt so realistisch wie möglich darzustellen. Munch hingegen wollte die Dinge schildern, die in unserem Inneren stattfinden und Gefühle wie Angst, Einsamkeit, Liebe und Trauer zeigen. Heute ist er auf der ganzen Welt bekannt.“ (Lipniewska 2020, S. 1). Und er gehört ohne Zweifel zu den prägenden Künstlern der Moderne, die sich in ihrer Kunst von der Naturnachahmung befreiten und etwas Neues und Schönes sichtbar machten. Diese Schönheit, die etwas mit „Gelingen“ und guter Kunst zu tun hat (vgl. Gabriel 2021, S. 30), hat Munch zu einem „eigenartigsten und aufregendsten Maler“ seiner Zeit gemacht (vgl. Selz 1974, S. 92). Seine Kunstwerke sind „radikal autonom“ (Gabriel 2021. S. 62) und „nizzahaft schön“, wie Nietzsche sagen würde (vgl. Dietzsch/Kais 2005, S. 41). Und auf dieser Basis baute er sein künstlerische Suche nach der Wahrheit auf.

Zur Arbeit von Edvard Munch schreibt Dr. Nikita Mathias, der als Konzeptentwickler (Senior Concept Developer) am Munch-Museum in Oslo tätig ist: Munch „war ein visionärer und zwanghafter Künstler, der nicht ruhte, bevor er die menschliche Existenz in ihrer Gänze eingefangen hatte, sowohl in ihrer Schönheit als auch in ihren inneren Konflikten und Widersprüchen.“ (Mathias 2021, S. 11). Und er fügt stolz hinzu: „Das ist das Geschenk Edvard Munchs an die Welt.“ (ebenda).

Als Symbolist und Expressionist steht er als Maler für eine ausdrucksstarke Kunstrichtung, die zeitlos und intersubjektiv erlebbar ist. Munch selbst verstand seine Kunst als aufklärerischen Beitrag zur Selbsterkenntnis und zur Sinnsuche für sich und für seine Kunstbetrachter: „Durch meine Kunst habe ich versucht, mir das Leben und dessen Sinn zu erklären – Ich wollte auch anderen dabei helfen, sich über das Leben im Klaren zu werden.“ (Munch Museum 2018, S. 10).

Munch nimmt als Künstler eine Sonderstellung ein; seine Kunstrichtung ist einzigartig und nur schwer einzuordnen. Seine „Andersartigkeit“ prägte den Expressionismus als eine neue Stilrichtung in der Kunst (vgl. Breit 2019, S. 16). Hierzu stellt der französische Kunsthistoriker Jean Selz (1904-1997) fest: „Mit Expressionismus meinen wir einerseits ein Stilprinzip, das an keine besondere Epoche gebunden ist. Andererseits und im allgemeinen versteht man darunter jedoch jene fast ausschließlich deutsche Bewegung, in der sich zu Anfang des Jahrhunderts die Gruppen der ‚Brücke‘, des ‚Blauen Reiters‘ usw. zusammenschlossen.“ (Selz 1974, S. 5f). Und er ergänzt mit Blick auf Munch, den er für weit mehr als einen „Expressionisten“ hält, sehr schön: „Die expressionistische Malerei ist lyrisch und dramatisch. Sie treibt die menschlichen Gefühle, insbesondere die schmerzlichen und qualvollen, auf einen Punkt höchster Gefühle. Sie ist die Malerei der Trauer, des Unglücks und der Angst, von denen die Menschheit erdrückt wird, und daher in erster Linie ein Schauspiel, in dem sich die Aufmerksamkeit des Betrachters auf das richtet, was uns die Personen zu vermitteln haben. Auch reine Landschaften können als ‚expressionistisch‘ bezeichnet werden, sofern sie durch die Art und Weise ihrer Darstellung einen Ausdruck erreichen, der dem einer menschlichen Empfindung gleichkommt.“ (Ebenda, S. 5)

Dass Munch einen eigenen Stil hat und als Vorläufer einer neuen Ausdrucksform in der Malerei gelten kann, macht ihn einzigartig. Munchs Werk geht weit „über die theoretischen und formalen Grenzen des Expressionismus hinaus.“ (Selz 1974, S. 92). Er war „im wesentlichen Autodidakt“ (Timm 1977, S. 10). Nie war er lange Mitglied in einer „Akademie“. Er blieb immer unabhängig und eigenständig; er war ein „Meisterschüler seiner selbst“. Seit seines Lebens war er (künstlerisch) ein Solitär und (als Mensch) ein belesener Privatnachdenker.

Munch hatte regen Kontakt zu vielen Dichtern, Schriftstellern und Dramaturgen sowie immer wieder enge Beziehungen zu sehr vielen Künstlern in Europa und zu fast allen Stilrichtungen seiner Zeit. Seine vielen Studienreisen und Aufenthalte vor allem in Frankreich, Deutschland und Dänemark sind legendär. Dennoch war er ständig auf der Suche nach seinem Stil, den er selbst prägte, kontinuierlich verfeinerte und variationsfreudig verbreitete. Die Stichworte sind hier Reproduktionsgraphik bzw. „Serien-Verfahren“ (vgl. Luckhardt 2022).

Seinen entscheidenden Karrieresprung erlebte Munch in Deutschland. Zwischen 1892 und 1908 erhielt er viele lukrative Aufträge mit guter Bezahlung, die seine wirtschaftliche Situation als frei schaffender Künstler massiv verbesserte. Seit dieser Zeit hatte Munch keine finanziellen Probleme mehr. Innerhalb von 20 Jahren wurde er bei großen Ausstellungen vom „Skandal-Maler“ (1892 in Berlin) zum „Klassiker der Moderne“ (1912 in Köln) bzw. zu einer „Säule der modernen Malerei“, wie dies der Kunsthistoriker und ehemaliger Direktor der Hamburger Kunsthalle Uwe M. Schneede (*1939) ausdrückt (vgl. Schneede 1994, S. 100). Mit diesen Erfolgen wurde er zu einem wohlhabenden Künstler, der sich auch 1916 sein großzügiges Atelier auf dem Gutshof in Ekely bis zu seinem Tode leisten konnte.

Über 60 Jahre professionelle Arbeit – eine Lebensleistung, die seines gleichen sucht und die noch Generationen beschäftigen wird. Vieles ist aus dem umfangreichen Munch-Nachlass noch nicht aufgearbeitet. Dazu gehört sein Bezug zur Landschaft und zur Natur. Hier besteht noch weiterer Untersuchungs- und Forschungsbedarf (vgl. Knausgard 2019).

Was würde Munch heutzutage zur Klimakrise sagen? Wie würde er auf die politisch angestrebte De-Karbonisierung reagieren? Welcher Naturkonzeption folgte er? War Munch ein Ökohumanist? Und: Was würde er zum „Ökozid“ und zum Überleben der Menschen auf der Erde heute sagen?

Der Naturbezug von Edvard Munch

„Die Natur ist das ewig große Reich, aus dem die Kunst ihre Nahrung nimmt bzw. erhält.“

Edvard Munch, vgl. Munch Museum 2018, S. 19 und Ohlsen 2021, S. 5

Munch war nicht nur ein genialer Maler, sondern auch ein Naturphilosoph mit einer eigenen Philosophie. Es ist bekannt, dass er sich vor allem bei den Philosophen Friedrich Nietzsche (1844-1900), Arthur Schopenhauer (1788-1869) und Sören Kierkegaard (1813-1855) Halt geholt und sich an die damals ganz neue Theorie des Mediziners und Zoologen Ernst Haeckel (1834-1919) angelehnt hat. Der Naturforscher Haeckel gilt als Begründer der Ökologie, einer wissenschaftlichen Teildisziplin der Biologie, welche die Beziehungen von Lebewesen untereinander und gegenüber der Umwelt erforscht. Diesem ganzheitlichen und kreislaufbetonten Ansatz, der den Zyklen und Wechselwirkungen der Natur folgt, kommt das Wirken von Edvard Munch sehr nahe (vgl. Naess 2015, S. 147).

Zu den Modewissenschaften der damaligen Zeit gehörte auch die Kristallographie, mit der sich Munch intensiv beschäftigte. Munch strebte offenbar eine Versöhnung mit der Natur an und er sah sich selbst als „Teil des ewigen Kreislaufs, des Metabolismus, den er so oft verbildlicht hatte“ (Arnold 1986, S.138).

Er haderte schon sehr früh mit der recht strengen Religiosität seines Vaters. Vermutlich deshalb wandte er sich Naturphilosophien zu, denen der Schöpfungsgedanke nicht fremd war und die ein „zeitlos pantheistisches Naturgefühl“ (Arnold 1986, S. 124) vermittelten (vgl. auch Svenaeus 1973a, S. 268 ff). Mit den Worten des Kunsthistorikers Josef Paul Hodin (1905-1995) ist das Werk von Edvard Munch ein „Symbol der ewigen Liebe zwischen Mensch und Schöpfung“ (Hodin 1948, S. 123). Oder anders ausgedrückt: Munch hat sich „mit den Grundbedürfnissen des menschlichen Lebens“ intensiv auseinander gesetzt (Timm 1977, S. 31).

In vielen Munch-Bildern wird das Mensch-Natur-Verhältnis thematisiert und sogar sichtbar (man denke nur an Munchs „Rosskur“, die Gemälde auch im Freien aufzubewahren und der Witterung auszusetzen, vgl. Thurmann-Moe 1994 und Buchhart 2007, S. 14 ff). Das bekannteste „Natur-Bild“ ist „Der Schrei“ (1895), der in 4 Varianten vorliegt. In der Kunstszene wird heftig diskutiert, wie Munch das „Geschrei“ der Natur interpretiert. In der Grafik „Blume des Schmerzes“ (1898) ist der Bezug zur Natur eindeutig (vgl. Mathias 2021, S. 141). Auch der Holzschnitt „Fruchtbarkeit“ (1900) und die großen Gemälde aus der Dekoration in der Aula der Universität Oslo „Die Sonne“ (1912-13), „Alma Mater“ (1910, 1925-27) sowie der „Menschenberg. Dem Lichte entgegen“ (1927-29) zeugen von einem engen Naturbezug von Edvard Munch.

Hervorzuheben ist hier auch das wunderschöne Bild „Schneeschmelze“, das 1906 in Elgersburg am Thüringer Wald entstand und dessen Entstehung vor Ort am „Edvard-Munch-Rundwanderweg“ nachvollzogen werden kann (www.edvard-munch-rundwanderweg-elgersburg.de), den die „In-teressengemeinschaft Edvard-Munch-Freunde Elgersburg“ 2018 mit eigenen Mitteln angelegt hat.

Besonders in den Landschaftsbildern zeigt sich Munchs Einstellung zur Natur, seine Demutshaltung gegenüber dem Natürlichen und seine Ehrfurcht vor dem Leben.

Mehr noch: Die Art, wie Munch die Natur auf die Leinwand brachte, erzeugte bei vielen zeitgenössischen Malern einen „Munch-Komplex“. Viele sind angesichts der Munchschen Malkunst neidisch und bescheiden geworden. Hierzu bemerkt Arne Eggum (*1936), der langjährige Leiter des (alten) Munch-Museums in Oslo: „Niemand schaffte es wie er, mit blitzschnellen, aber sicheren Pinselstrichen und einem Minimum an Gestaltungsmitteln ein Bild von der Natur zu schaffen, das ebenso selbstverständlich wie die Natur war.“ (Eggum 2007, S. 83). Munch war ein impulsiver Schnellmaler mit großer Tiefenwirkung!

D.h. in der „unmittelbaren Verschmelzung von Figur und Landschaft zu einer zwingenden Komposition, in der beide Teile durch ihr Gegenüber in ihrer Ausdruckskraft gestärkt werden, lässt sich Munchs vorrangiges künstlerisches Ziel beschreiben“, wie es der deutsche Kunsthistoriker Ulrich Bischoff (*1947) ausdrückt (vgl. Bischoff 1988, S. 84 und Bischoff 2022, S. 82). Darin liegt die Genialität von Edvard Munch, Mensch und Natur als Einheit – ökologisch und sozial – im Bildsujet zusammen zu bringen.

Kurz um: „Ohne Landschaft ist Munchs Kunst nicht denkbar.“ (Ohlsen 2004, S. 18); bei ihm fließen Natur und Kultur zusammen.

Erstaunlich ist, das Munch schon weit vor der Klimakrise in sein Skizzenbuch (1930-1935) „Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse“ geschrieben hat: „Nicht wir Sterben, sondern die Welt stirbt von uns.“ (vgl. Buchhart 2022, S. 56) – Was meinte er damit?

Zum derzeitigen Stand kann man für Edvard Munch festhalten:

„Er blickte tief in die Geheimnisse der Natur und in die menschliche Seele. (…) Er zeigt uns den Weg der Natur und den Weg der Anmut – sowie jede Nuance dazwischen.“ (Mathias 2021, S. 195).

Vermutlich würde Munch die Klimakrise auch als reale Bedrohung für die menschliche Zivilisation wahrnehmen, wie dies Greta Thunberg (*2003) und Fridays for Future eindrucksvoll tun. Schade, dass wir keine Ikone von Edvard Munch zum Überleben der Menschen auf der Erde mehr erwarten können. Aber wir können das deuten und interpretieren, was vorliegt und damit seine Bilder sprechen lassen. Es ist immer wieder ein Genuss, die Bilder von Edvard Munch anzuschauen. Seine Bilder bleiben aktuell, lebendig und inspirierend!

Fazit

„Munch erlangte in den 1890er-Jahren als Künstler des Symbolismus Bekanntheit und wurde ein Vorreiter für die expressionistischen Bewegungen des frühen 20. Jahrhunderts. Sein kontinuierliches Experimentieren mit verschiedensten Bildthemen, Techniken und Medien macht ihn zu einer einzigartigen Figur in der norwegischen und internationalen Kunstgeschichte.“ (Munch Museum 2018, S. 158)

Die Faszination, sich mit dem norwegischen Maler Edvard Munch zu beschäftigen ist ungebrochen. Das zeigen schon die vielen Ausstellungen, die jedes Jahr weltweit mit Bildern von Edvard Munch durchgeführt werden (vgl. die stets aktuelle Übersicht auf der Homepage von „Art in Words (AiW)“ unter: www.artinwords.de/edvard-munch/). Munch ist in der Zwischenzeit ohne Zweifel zu einem künstlerischen Weltbürger geworden und die Munch-Magie wirkt global. Man kann auch sagen: Munch verkörpert eine (seelenvolle) Kunst, die heute viele suchen!

Doch nur die intensive persönliche Auseinandersetzung mit dem Künstler und seiner Zeit führen zu Erkenntnissen, die Edvard Munch gerecht werden. Deshalb sind zeitgemäße Themenverknüpfungen mit dem Werk von Edvard Munch so sinnvoll und bereichernd. Dabei meine ich nicht nur eine Fortsetzung der Munch-Melodie, wie wir sie aus der Rezeption seiner Werke schon kennen, sondern es geht um neue Beziehungen zu aktuellen Themen, wie Respekt und Demut vor der Natur, die uns im Umwelt- und Nachhaltigkeitsbereich derzeit beschäftigen. Zum Umgang mit der Natur und zur Naturethik kann uns das Werk von Edvard Munch noch eine Menge beibringen!

Bei Munch kann man lernen, dass Kunst mehr ist als Dekoration. Sportlich ausgedrückt kann man sagen: Munchs Kunst gehört in den Alltag; sie muss verstanden, trainiert und gelebt werden.

Literatur

Arnold, Matthias: Edvard Munch. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1986, ISBN 3-499-50351-4

Bischoff, Ulrich: Munch. Edvard Munch. 1863-1944. Bilder vom Leben und vom Tod. Köln: TASCHEN, 2022, ISBN 978-3-8365-2801-6

Bischoff, Ulrich: Edvard Munch. 1863-1944. Bilder vom Leben und vom Tod. Köln: Benedikt Taschen Verlag, 1988, ISBN 3-8228-0249-2

Breit, Juliane: Der Skandal um „Der Schrei“ und „Die Verzweiflung“ von Edvard Munch. Tod und Angst als Thema der Kunst und kunsthistorische Einordnung. Studienarbeit an der Universität Passau. München: GRIN Verlag, 2019, ISBN 978-3-3461-7246-4

Buchhart, Dieter (Hrsg.): Edvard Munch. Zeichen der Moderne. Katalog zur Ausstellung in der Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall. Ostfildern: Hatje Cantz Verlag, 2007, ISBN 978-3-7757-1912-4

Buchhart, Dieter et al. (Hrsg.): Edvard Munch. Im Dialog. Katalog zur Ausstellung an der Albertina in Wien 2022, Wien: Prestel Verlag 2022, ISBN 978-3-7913-7838

Dietzsch, Steffen und Kais, Leila: Landschaft als anthropologische Metapher bei Nietzsche. In: Röttgers, Kurt und Schmitz-Emans, Monika (Hrsg.): Landschaft gesehen, beschrieben, erlebt. Band 7 der Philosophisch-literarische Reflexionen. Essen: Verlag DIE BLAUE EULE, 2005, ISBN 3-89924-132-0, S. 30-43

Eggum, Arne et al. (Hrsg.): Munch. Im Munch Museum, Oslo. Oslo: Scala Publishers/Munch-museet, 2007, ISBN 978-1-85759-198-9

Gabriel, Markus: Die Macht der Kunst. Leipzig: Merve Verlag, ISBN 978-3-88396-341-9

Heise, Carl Georg: Erinnerungen an Edvard Munch. In: Bock, Henning und Busch, Günter (Hrsg.): Edvard Munch. Probleme – Forschungen – Thesen. München: Prestel-Verlag, 1973, ISBN 3-7913-0034-2, S. 9-13

Hodin, J.P.: Edvard Munch. Der Genius des Nordens. Stockholm: Neuer Verlag, 1948, keine ISBN

Knausgard, Karl Ove: So viel Sehnsucht auf so kleiner Fläche. Edvard Munch und seine Bilder. München: Luchterhand Literaturverlag, 2019, ISBN 978-3-630-87589-7

Lipniewska, Dominika: Genau wie Munch! Oslo: Munchmuseet, 2020, ISBN 978-82-93560-58-6

Luckhardt, Ulrich (Hrsg.): Edvard Munch. Meisterblätter. Mit Texten von Uwe M. Schneede. Katalog zur Ausstellung der Internationalen Tage 2022 in Ingelheim. München: Hirmer Verlag, 2022, ISBN 978-3-7774-3984-6

Mathias, Nikita: Edvard Munch. Kunst und Leben. Oslo: Munchmuseet, 2021, ISBN 978-82-93560-43-2

Munch Museum (Hrsg.): Wie ein Gespenst verlasse ich dich. Zitate von Edvard Munch. Oslo: Munch Museum, 2018, ISBN 978-82-93560-15-9

Naess, Atle: Edvard Munch. Eine Biografie. Wiesbaden: Verlagshaus Römerweg, 2015, ISBN 978-3-7374-1310-7

Ohlsen, Nils: Edvard Munch. Köln: Wienand Verlag, 2021, ISBN 978-3-86832-598-0

Ohlsen, Nils: Ein Jahresfries. Die Landschaft im Spätwerk von Edvard Munch. In: Sommer, Achim und Ohlsen, Nils (Hrsg.): Edvard Munch. Bilder aus Norwegen. Katalog zur Ausstellung an der Kunsthalle in Emden 2004/2005. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz Verlag, 2004, ISBN 3-7757-1445-6, S. 14-29

Schneede, Uwe M.: „Eine Säule moderner Malerei“. Munch auf der Sonderbund-Ausstellung 1912 in Köln. In: Schneede, Uwe M. und Hansen, Dorothee (Hrsg.): Munch in Deutschland. Katalog zur Ausstellung in München, Hamburg und Berlin (1994/1995). Hamburg: Hamburger Kunsthalle 1994, ISBN 3-7757-0512-0, S. 100-101

Selz, Jean: Edvard Munch. München: Südwest Verlag, 1974, ISBN 3-8112-1038-6

Svenaeus, Gösta: Edvard Munch. Im männlichen Gehirn I (Textband) und II (Bildband). Lund (Schweden): CWK Gleerup, 1973a, ohne ISBN

Svenaeus, Gösta: Der heilige Weg. Nietzsche-Fermente in der Kunst Edvard Munchs. In: Bock, Henning und Busch, Günter (Hrsg.): Edvard Munch. Probleme – Forschungen – Thesen. München: Prestel-Verlag, 1973b, ISBN 3-7913-0034-2, S. 25-46

Thurmann-Moe, Jan: Munchs „Roßkur“. Experimente mit Technik und Material. Hamburg: Dölling und Galitz, 1994, ISBN 3-926174-98-6

Timm, Werner: Edvard Munch. Graphik. Braunschweig: Georg Westermann Verlag, 1977, ISBN 3-14-509066-6

Urbanek, Walter: Edvard Munch Lebensfries. München: R.Piper & Co. Verlag, 1974, ISBN 3-492-02088-7

Ustvedt, Oystein: Edvard Munch. Eine Einführung. Oslo: Munch-Museum, 2019, ISBN 978-82-93560-33-3

Wahl, Volker: Jena als Kulturstadt. Begegnungen mit der modernen Kunst in der thüringischen Universitätsstadt zwischen 1900 und 1933. Leipzig: E.A. Seemann Verlag, 1988, ISBN 3-363-00363-3

Wahl, Volker: Edvard Munch in Weimar und Jena. Zum 150. Geburtstag des norwegischen Malers. Mit der Edition des Vortrages von Curt Glaser über den Künstler am 3. November 1912 im Kunstverein Jena. In: Weimar-Jena: Die große Stadt, 6/4 2013, S. 292-314

„Munch ist mein Lieblingskünstler auf der ganzen Welt. Er ist einfühlsam, er ist emotional, und er ist einfach ein wirklich, wirklich fantastischer Maler.“

Tracey Emin (*1963) Britische Künstlerin und Munch-Fan (zitiert nach: Buchhart et al. 2022, S. 262)